백색왜성의 미래: 검은왜성으로의 진화

백색왜성의 미래: 검은왜성으로의 진화

우주의 별들은 저마다 태어나고 죽는 긴 여정을 겪습니다. 그중 태양과 비슷하거나 약간 더 큰 별들은 생을 다하면 ‘백색왜성’(White Dwarf)이라는 차가운 잔해로 남게 됩니다. 백색왜성은 작고 빛나는, 더 이상 핵융합이 일어나지 않는 별의 ‘유골’이라고도 할 수 있죠. 제가 천문학에 빠지게 된 계기 중 하나도 백색왜성의 운명을 다룬 천문학 다큐멘터리를 본 경험이었습니다.

‘영원히 빛날 것 같던 별이 언젠가 식어 어둠 속에 묻힌다’는 상상만으로도 우주라는 공간이 얼마나 거대하고, 인간이 겪는 시간과 전혀 다른 차원의 역사가 펼쳐진다는 사실에 큰 경외심을 느꼈습니다. 이번 글에서는 백색왜성이 수십~수백억 년 뒤 어떤 운명을 맞이할지, 그리고 이론상으로만 예측되는 ‘검은왜성(블랙드워프, Black Dwarf)’의 정체와 과학적 의미를 함께 살펴봅니다.

백색왜성: 별의 마지막 숨결

태양 질량의 8배 이하인 평범한 별들은, 주계열성(수소핵융합) 단계가 끝나면 적색거성으로 팽창했다가 바깥층을 우주로 날려 보내고, 중심에 남은 백색왜성만을 남깁니다.

백색왜성은 지구 크기 정도의 아주 작은 구체로, 온도가 수십만 도에 이르지만 별 자체에서 에너지를 생산하지 못합니다. 대신, 내부의 전자 축퇴압(Quantum degeneracy pressure)이 중력을 막아주어 붕괴하지 않고 수십~수백억 년 동안 천천히 식으며 빛을 냅니다.

제가 처음 천체망원경으로 백색왜성(시리우스 B, 40 에리다니 B 등)의 사진을 본 순간, ‘정말로 우주에 이런 작고, 밀도 높은 천체가 존재한다니’라는 놀라움이 밀려왔습니다.

백색왜성은 태양보다 훨씬 작은데도 그 무게는 거의 태양과 비슷해, 한 숟가락만 퍼도 수십만 톤이 나간다고 설명을 들었을 때 정말 신기했습니다.

백색왜성의 긴 냉각: 시간이 멈춘 듯한 우주의 유골

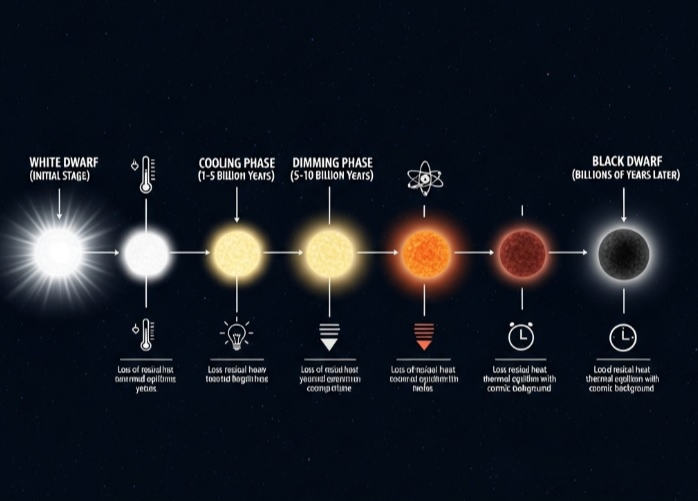

백색왜성은 자체적으로 에너지를 만들어내지 못하기 때문에, 주변 우주에 계속해서 남아 있는 에너지를 방출하며 점점 식고 어두워집니다. 이 과정은 인간의 시간 감각과 비교할 수 없을 만큼 느리게 일어납니다. 계산에 따르면, 현재 우주(약 138억 년)의 나이로도 백색왜성이 완전히 식어 ‘검은왜성’이 된 사례는 단 하나도 존재하지 않습니다. 모든 백색왜성은 아직도 뜨겁고, 천천히 빛을 잃어가고 있을 뿐입니다.

천문학 서적이나 과학관 체험에서 백색왜성의 냉각 곡선 그래프, 식는 속도에 대한 실험 등을 보며 ‘우주의 시간이 인간과 얼마나 다를까’를 직접 느낀 적이 많았습니다.

백색왜성이 완전히 식어가는 데는 최소 수천억~수조 년이 걸린다는 사실은, 우리가 지금 살고 있는 우주가 얼마나 ‘젊은’지 역설적으로 보여줍니다.

블랙드워프(검은왜성): 이론상의 최종 운명

백색왜성이 우주에서 충분히 오랜 시간이 흐른 뒤, 내부의 모든 열과 빛을 다 방출해 완전히 차갑고 어두운 천체로 변한다면, 이를 ‘블랙드워프’ 또는 ‘검은왜성’이라고 부릅니다. 블랙드워프는 더 이상 빛을 내지 않고, 실질적으로 우주에 숨어 있는 ‘죽은 별’의 잔해가 됩니다. 이 개념은 순전히 이론적인 것으로, 현재 우주의 나이로는 관측이 불가능합니다.

천문학 강연에서 ‘검은왜성’이 등장하면, 과학자들도 “이런 별은 우리 우주에서 아직 하나도 관측된 적이 없다”고 이야기합니다. 왜냐하면 백색왜성이 검은왜성으로 변하는 데 걸리는 시간은 최소 10의 15승(1,000조) 년, 즉 태양의 예상 수명보다도 훨씬 더 깁니다.

이런 시간을 상상하는 것 자체가 인간에게는 거의 불가능에 가깝지요. 하지만 먼 미래의 우주, 별빛이 모두 사라지고 어둠만이 남는 시기를 생각하면, 백색왜성의 미래 역시 우주사에서 아주 중요한 퍼즐이 됩니다.

블랙드워프의 특징과 우주적 의미

블랙드워프는 차갑고 빛을 내지 않기 때문에, 직접 관측은 사실상 불가능에 가깝습니다. 하지만 이론적으로는 백색왜성과 크기와 질량이 거의 같으며, 내부의 구조도 비슷할 것으로 예측됩니다.

단지 온도가 절대영도(−273.15℃)에 가까워지면서 전자 축퇴압만이 이 별을 지탱하게 됩니다. 시간이 지나면 이 검은왜성 내부에서 매우 느린 양자 터널링 반응, 붕괴 현상 등이 일어나 별 전체가 조금씩 변화할 수도 있다고 예측됩니다.

만약 인류가 먼 미래, 우주가 빛을 잃고 암흑시대로 접어드는 시기까지 살아남는다면, 그때는 백색왜성의 잔해인 검은왜성이 우주를 지배하는 천체가 될 것입니다. 이 미래를 그린 과학 소설이나 다큐멘터리를 접할 때면, 저는 우리가 살고 있는 ‘밝은 우주’가 얼마나 특별한 시대인지 새삼 실감하게 됩니다.

백색왜성, 검은왜성 그리고 우주의 미래에 대한 상상

지금 우리 주변에 보이는 백색왜성(예: 시리우스 B, 프로키온 B, 40 에리다니 B 등)은 모두 ‘미래의 검은왜성 후보’입니다. 하지만 우주의 역사가 이어지고, 별들이 점점 생명을 다할 때쯤에는 우리 은하에 수조 개의 검은왜성이 떠다닐지 모릅니다.

이 별들은 더 이상 빛을 내지 않고, 존재 자체가 어둠 속에 숨어 있으니, 우주 전체의 에너지와 구조를 지배하는 ‘숨겨진 천체’가 될 것입니다.

저는 가끔 밤하늘을 볼 때, “수십억 년 뒤 이 별들도 검은왜성으로 변해 아무 빛도 없이 우주 어딘가를 떠돌게 되겠지”라는 상상을 해봅니다.

이렇게 보면 우주란 지금 우리가 보고 듣는 것과는 전혀 다른 미래가 펼쳐질 수도 있다는 점에서, 인간의 상상력과 과학적 탐구가 얼마나 중요한 역할을 하는지 느끼게 됩니다.

앞으로 백색왜성과 검은왜성, 그리고 별의 진화에 관한 최신 연구가 계속해서 새로운 우주 이야기를 들려줄 것입니다. 만약 여러분이 백색왜성의 미래, 검은왜성에 대한 상상, 또는 먼 미래 우주에 대한 궁금증이 있다면 댓글로 남겨 주세요. 앞으로도 별과 우주에 관한 경이로움, 그리고 인류의 상상력이 닿는 과학의 지평을 계속 전해드리겠습니다.

| 연도 / 시기 | 사건 / 발견 | 관련 인물·기관 | 의의 (백색왜성·검은왜성 연구 관련) |

|---|---|---|---|

| 1910 | 백색왜성 개념 확립 | 에이너 하츠스프룽(Ejnar Hertzsprung), 헨리 노리스 러셀(Henry Norris Russell) | HR도표(Hertzsprung–Russell diagram)에서 밝기와 온도로 별의 진화 경로 이해 |

| 1915 | 시리우스 B 관측 | 월터 애덤스(Walter S. Adams) | 백색왜성의 스펙트럼 분석으로 고밀도·고온 특성 최초 확인 |

| 1926 | 전자 축퇴압 이론 제안 | 랄프 파울러(Ralph H. Fowler) | 백색왜성이 중력 붕괴를 막는 원리(양자역학 기반) 설명 |

| 1930 | 샹드라세카르 한계 계산 | 수브라마니안 찬드라세카르(Subrahmanyan Chandrasekhar) | 태양 질량의 약 1.4배가 백색왜성의 질량 상한임을 수학적으로 증명 |

| 1960s | 백색왜성 냉각 이론 모델링 | 다수의 천체물리학 연구팀 | 백색왜성이 수십~수백억 년에 걸쳐 서서히 식어감 예측 |

| 1980s | 검은왜성(블랙드워프) 개념 대중화 | 천문학 교과서·대중과학서 | 백색왜성의 최종 단계로서 검은왜성 이론 정착 |

| 2000s | 백색왜성 냉각 곡선 정밀 측정 | 허블 우주망원경(HST), 가이아(Gaia) | 냉각 속도와 나이 측정 → 은하 연령 추정에 활용 |

| 현재 | 검은왜성 관측 불가 | 전 세계 천문 관측소 | 우주의 나이가 아직 충분히 오래되지 않아 실제 검은왜성은 존재하지 않음 |

| 미래 (1015년 후) | 백색왜성의 검은왜성으로 진화 | 이론적 예측 | 우주의 ‘어둠의 시대’에 주도적인 천체로 존재할 가능성 |